У женщин палеолита, древнеримских модниц, русских красавиц, мужчин Новгородской республики, Маньчжурии, Европы есть нечто общее – они носили на голове косы, плетение которых – очень давний навык и ритуал. Итак, как появилась коса – одно из самых ранних изобретений человеческой цивилизации, и что она означала в разных культурах

Коса в древности

Венера из Виллендорфа

Первые следы этой прически относятся ко временам палеолита, статуэтка

«Венеры из Виллендорфа» возрастом в 30 тысяч лет изображает женщину, чьи

волосы убраны в косы. Чуть младше ее Венера из Брассемпуи, фигурка,

вырезанная из бивня мамонта – тоже с косами.

Венера из Брассемпуи

Свидетельства того, что длинные волосы заплетали в косы, обнаруживаются в

наследии всех древних культур – Древнего Египта, у шумеров, аккадцев,

ассирийцев, арамейцев, жителей Вавилона. Египтянки носили на голове

много мелких косичек, как и женщины африканских племен.

В Древней Греции и Древнем Риме косы были очень распространены, правда,

заплетали не одну, а несколько: невесты-римлянки выходили замуж с

прической из шести кос, уложенных вокруг головы.

Древнеримская статуя

Длинные волосы представители многих цивилизаций связывали с крепким

здоровьем и жизненной силой. Не случайно это представление нашло

воплощение в ветхозаветной истории о Самсоне, который вместе с волосами,

остриженными Далилой, потерял и свою силу. Согласно Библии, он заплетал

волосы в семь кос. Число семь в предании появляется не случайно – в

христианстве, как и во многих других поверьях, оно священно, как и число

три, не потому ли в заплетание косы из трех прядей волом исстари

вкладывали особое, ритуальное, даже магическое значение?

Ф. Мороне. Самсон и Далила

На Руси

На Руси коса считалась оберегом от сглаза, ее заплетали девочке с

окончанием детства и переходом в состояние девичества – начиная примерно

с тринадцати лет. По длине и толщине косы можно было судить о здоровье

невесты – снова волосы выступают как символ жизненной силы.

К. Маковский. Портрет молодой женщины в русском костюме

Незамужним девушкам полагалось носить одну косу, которую в день свадьбы

расплетали. После замужества обычной прической женщины были две косы,

уложенные поверх головы наподобие короны, сверху надевали головной убор –

повойник. Все манипуляции с прической и головным убором представляли

собой особые праздничные обряды со свадебным плачем, приговорами, в

которых участвовали подруги невесты, а иногда и жених. Старославянские

верования переплетались с христианскими молитвами, "Отче наш" читали

вместе с заговорами от сглаза.

К. Маковский. Девушка в национальном костюме

После замужества ходить с неприкрытыми волосами было недопустимо. Не

полагалось и находиться на людях с распущенными волосами – кроме

особенных дней, например, ночи на Ивана Купалу. Гадали и ворожили тоже

распустив косы. Обрезать же волосы женщина могла только в знак глубокой

скорби, например, по умершему мужу. Остриженные волосы сразу же сжигали –

чтобы избежать сглаза и колдовства.

З. Серебрякова. Портрет Ольги Константиновны Лансере

Коса по-мужски

Коса – прическа не только женская, на протяжении тысячелетий она была популярна и у мужчин.

Американские индейцы, тоже видевшие в длинные волосах свидетельство

силы, носили две косы, либо одну, либо заплетали косичкой волосы на лбу.

Впрочем, эта прическа была обычной и для индианок.

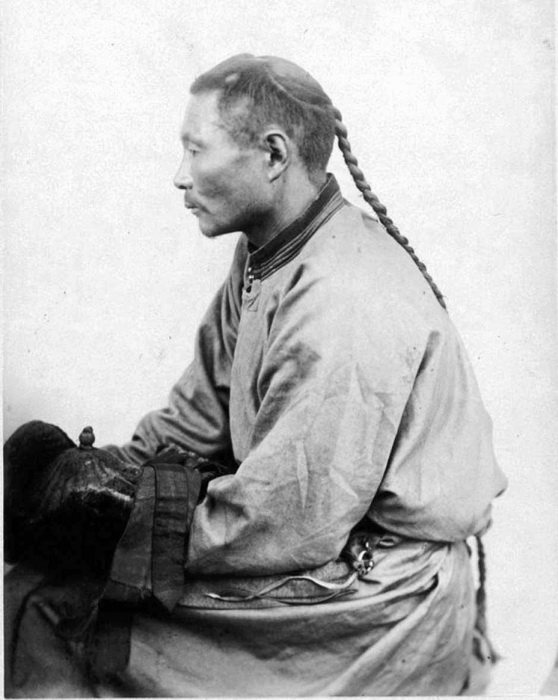

Айдар - традиционная прическа азиатских кочевников

Традиционным у кочевых народов евразийских степей было выстригать волосы

на голове, оставляя чуб – на темени или на затылке, который часто

заплетали в косу. Эта прическа, называемая айдаром, была распространена

еще среди гуннов в 4 веке. В 17 веке маньчжуры, завоевавшие Китай,

обязало носить такую косичку все население страны, как свидетельство

покорности завоевателям.

Плетение маньчжурской косы - бянь-фа

Скандинавы эпохи викингов отращивали волосы и бороды, которые заплетали в

косы – часто справа и слева от лица, чтобы не мешали в бою и на охоте.

Это относилось только к свободному населению – рабы должны были

оставаться коротко обстриженными.

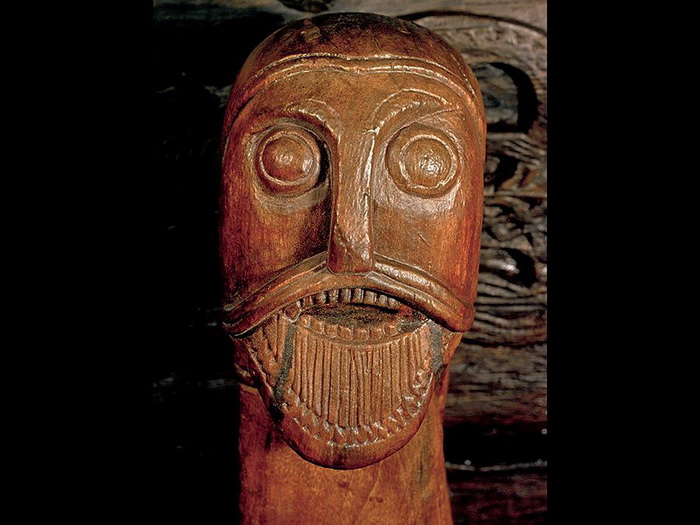

Голова викинга из погребения в Осеберге

Фламандский путешественник Гильберт де Ланнуа, посетивший русское

государство в 1413 году, оставил ценные наблюдения относительно внешнего

облика жителей Новгорода и Пскова. По его словам, мужчины-новгородцы

носили длинные волосы собранными в одну косу, заплетали в косичку и

бороду, в отличие от псковичей, которые носили волосы распущенными.

Возможно, в прическах первых сказывалось влияние финно-угорских племен,

так или иначе, свидетельства Ланнуа подтверждаются при изучении других

источников, в том числе деталей отделки собора в Штральзунде, созданной

немецкими мастерами после посещения русского государства.

Панель собора Св. Николая в Штральзунде (XV век)

Коса вернулась в Россию как модная составляющая мужского образа в XVIII

веке, благодаря европейским веяниям. В Пруссии у высшего сословия стали

популярными парики с буклями и тонкой косичкой – отчего прическа носила

название «прусская коса». В 1731 году этот парик даже стал официальной

частью военного обмундирования, продержавшись в российской армии вплоть

до конца XVIII века.

Д. Матье. Фридрих II Прусский

Появление в истории человечества косы на разных континентах, у разных

народов, независимо от степени их изоляции от мира, говорит об особенной

значимости этой прически, как с практической точки зрения – ведь волосы

в косе не мешают их обладателю, так и в качестве ритуального символа,

оберега – ведь, помимо прочего, коса – это красиво и завораживающе.

Комментариев нет:

Отправить комментарий